| |

|

加筆(複素数の平方根の解説 追加加筆):2015/09/15

追加(組合せの解説):2012/11/25

参考文献追加(代数学講義 改訂新版):2012/06/29

リンク更新(国立国会図書館サーチ(NDL Search)):2012/02/21

リンク追加(CiNii Books):2012/01/05

追加(著作権表記):2011/07/30

修正(内部書式):2011/07/30

リンク更新(日本図書館協会):2011/07/13

加筆(図書館のリンク・検索):2011/06/18

編集(3次方程式の根と係数の関係部の表現変更):2011/02/13

編集(複素数の自乗の平方根の注意追加):2011/02/10

編集(「参考文献より引用」部の注意2追加):2010/11/25

編集(2乗上付文字修飾もれ修正):2010/09/07

編集(一部修正):2010/07/06

編集(追加):2010/06/04

編集(追加):2010/05/08

作成:2010/04/08

|

|

4次方程式の解 オイラーの方法 の解説

|

| |

|

|

|

| |

4次方程式 f(X) |

|

| |

|

f(X) = K4*X4

+K3*X3

+K2*X2

+K1*X

+K0

係数 K4, K3, K2, K1, K0 は実数とする

ただし、K4≠0 とする

|

|

| |

|

|

|

| |

4次方程式の解 f(X) = 0 を解く |

|

| |

|

K4*X4

+K3*X3

+K2*X2

+K1*X

+K0

= 0

|

|

| |

|

|

|

| |

正規化 (両辺をK4で割る) |

|

| |

|

X4

+(K3/K4)*X3

+(K2/K4)*X2

+(K1/K4)*X

+(K0/K4)

= 0

|

|

| |

|

|

|

| |

係数の置き換え |

|

| |

|

X4

+A*X3

+B*X2

+C*X

+D = 0

ここに、

A = K3/K4

B = K2/K4

C = K1/K4

D = K0/K4 |

|

| |

|

|

|

| |

X = Y-A/4 とおき、3次の係数がない式に変形する |

|

| |

|

(Y-A/4)4

+A*(Y-A/4)3

+B*(Y-A/4)2

+C*(Y-A/4)

+D = 0 |

|

| |

|

|

|

| |

|

(Y2-2*Y*(A/4)+(A/4)2)2

+A*(Y2-2*Y*(A/4)+(A/4)2)(Y-A/4)

+B*(Y2-2*Y*(A/4)+(A/4)2)

+C*(Y-A/4)

+D = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y4

+(-2*Y*(A/4))2

+(A/4)4

+2*(-2*Y*(A/4))*(A/4)2

+2*(A/4)2*Y2

+2*Y2*(-2*Y*(A/4))

+A*(Y2

*Y-2*Y*(A/4)*Y+(A/4)2*Y

+Y2*(-A/4)

-2*Y*(A/4)(-A/4)+(A/4)2(-A/4))

+(B*Y2

-2*B*Y*(A/4)+B*(A/4)2)

+(C*Y-C*(A/4))

+D = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y4

+4*(A/4)2*Y2

+(A/4)4

-4*(A/4)3*Y

+2*(A/4)2*Y2

-4*(A/4)*Y3

+A*(Y3

-2*(A/4)*Y2

+(A/4)2*Y

-(A/4)*Y2

+2*(A/4)2

*Y-(A/4)3)

+(B*Y 2

-2*B*Y*(A/4)+B*(A/4)2)

+(C*Y-C*(A/4))

+D = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y4

+4*(A/4)2*Y2

+(A/4)4

-4*(A/4)3*Y

+2*(A/4)2*Y2

-4*(A/4)*Y3

+(A*Y3

-2*A*(A/4)*Y2

+A*(A/4)2*Y

-A*(A/4)*Y2

+2*A*(A/4)2*Y-A*(A/4)3)

+(B*Y2

-2*B*(A/4)*Y+B*(A/4)2)

+(C*Y-C*(A/4))

+D = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y4

+(-4*(A/4)+A)*Y3

+(4*(A/4)2

+2*(A/4)2

-2*A*(A/4)

-A*(A/4)+B)*Y2

+(-4*(A/4)3

+A*(A/4)2

+2*A*(A/4)2

-2*B*(A/4)+C)*Y

+((A/4)4

-A*(A/4)3

+B*(A/4)2

-C*(A/4)

+D) = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y4

+(-A+A)*Y3

+(6*(A/4)2

-3*A*(A/4)+B)*Y2

+(-4*(A/4)3

+3*4*(A/4)3

-2*B*(A/4)+C)*Y

+((A/4)4

-4*(A/4)4

+B*(A/4)2

-C*(A/4)

+D) = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y4

+(6*(A/4)2

-4*3*(A/4)2+B)*Y2

+(-4*(A/4)3

+3*4*(A/4)3

-2*B*(A/4)+C)*Y

+((A/4)4

-4*(A/4)4

+B*(A/4)2

-C*(A/4)

+D) = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y4

+(-6*(A/4)2

+B)*Y2

+(8*(A/4)3

-2*B*(A/4)

+C)*Y

+(-3*(A/4)4

+B*(A/4)2

-C*(A/4)

+D) = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y4

+(B-6*(A/4)2)*Y2

+(C-2*B*(A/4)

+8*(A/4)3)*Y

+(D-C*(A/4)

+B*(A/4)2

-3*(A/4)4) = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

係数の置き換え |

|

|

|

Y4

+p*Y2

+q*Y+r = 0

ここに、

p = B-6*(A/4)2

q = C-2*B*(A/4)+8*(A/4)3

r = D-C*(A/4)+B*(A/4) 2-3*(A/4)4

|

|

| |

|

|

|

| |

ここで、Y = u+v+w とおくと、 |

|

| |

|

(u+v+w)4

+p*(u+v+w)2

+q*(u+v+w)+r = 0

|

|

| |

|

|

|

|

|

((u2

+v2

+w2)

+(2*v*w+2*w*u+2*u*v))2

+p*((u2

+v2

+w2)

+(2*v*w+2*w*u+2*u*v))

+q*(u+v+w)

+r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

{(u2

+v2

+w2)2

+2*(u2

+v2

+w2)(2*v*w+2*w*u+2*u*v)

+(2*v*w+2*w*u+2*u*v)2}

+p*((u2

+v2

+w2)

+(2*v*w+2*w*u+2*u*v))

+q*(u+v+w)

+r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

{(u2

+v2

+w2)2

+4*(u2

+v2

+w2)(u*v+v*w+w*u)

+(4*v2*w2

+4*w2*u2

+4*u2*v2)

+(2*2*w*u*2*u*v+2*2*u*v*2*v*w+2*2*v*w*2*w*u)}

+p*(u2

+v2

+w2)

+2*p*(u*v+v*w+w*u)

+q*(u+v+w)

+r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

(u2

+v2

+w2)2

+4*(u2

+v2

+w2)(u*v+v*w+w*u)

+4*(u2*v2

+v2*w2

+w2*u2)

+8*u*v*w*(u+v+w)

+p*(u2

+v2

+w2)

+2*p*(u*v+v*w+w*u)

+q*(u+v+w)

+r = 0

|

|

| |

|

|

|

|

|

(u2

+v2

+w2)2

+4*(u2

+v2

+w2)(u*v+v*w+w*u)

+2*p*(u*v+v*w+w*u)

+4*(u2*v2

+v2*w2

+w2*u2)

+p*(u2

+v2

+w2)

+8*u*v*w*(u+v+w)

+q*(u+v+w)

+r = 0

|

|

| |

|

|

|

|

|

(u2

+v2

+w2)2

+2*{2*(u2

+v2

+w2)+p}*(u*v+v*w+w*u)

+4*(u2*v2

+v2*w2

+w2*u2)

+p*(u2

+v2

+w2)

+(8*u*v*w+q)*(u+v+w)

+r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

そこで、 |

|

| |

|

u2+v2+w2 = -p/2

u2*v2+v2*w2

+w2*u2 = (p2/16)-(r/4)

u*v*w = -q/8

|

|

| |

とすれば、左辺が0となる (等号が成り立つ) |

|

| |

|

|

|

| |

|

左辺 = (-p/2)2

+2*{2*(-p/2)+p}*(u*v+v*w+w*u)

+4*((p2/16)-(r/4))

+p*(-p/2)

+(8*(-q/8)+q)*(u+v+w)

+r

|

|

| |

|

|

|

| |

|

= +p2/4

+2*(-p+p)*(u*v+v*w+w*u)

+(p2/4)-r

-p2/2

+(-q+q)*(u+v+w)

+r

|

|

| |

|

|

|

| |

|

= +(p2+p2-2*p2)/4

+2*(-p+p)*(u*v+v*w+w*u)

+(-q+q)*(u+v+w)

+(r-r)

|

|

| |

|

|

|

| |

|

= +(0)/4

+2*(0)*(u*v+v*w+w*u)

+(0)*(u+v+w)

+(0)

|

|

| |

|

|

|

| |

|

∴左辺 = 0 |

|

| |

|

|

|

| |

ここで、3次方程式の根と係数の関係に注目すると |

|

| |

|

g(t) = (t-u2)(t-v2)(t-w2)

= t3

-(u2+v2+w2)t2

+(u2*v2+v2*w2+w2*u2)t

-(u2*v2*w2)

|

|

| |

|

|

|

| |

より、 |

|

| |

|

g(t) = t3

-(-p/2)t2

+((p2/16)-(r/4))t-((-q/8)2)

|

|

| |

|

|

|

| |

とおけるので、u2 v2 w2 は、上記3次方程式の解(g(t)=0の根)で、

3次の項を消去した4次方程式の解は、

Y = u+v+w より

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Y = ±√(u2)±√(v2)±√(w2) (注) |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

注 |

3次方程式の根は、実数または複素数なので、

u2(,v2,w2)が複素数ならば、u(,v,w) も複素数となる

複素数の自乗の平方根は元の数と異なる場合もあるので

平方根をはずすことは出来ない |

|

|

|

|

例 A=-1+i |

|

|

|

|

|

√(A2) |

= √((-1+i)2)

= √(-12-2*i+i2)

= √(1-2i-1)

= √(-2i) <*>

= 1-i

≠ A

|

|

* z2=(a+bi)2

=a2+2abi+(bi)2

=a2-b2+2abi

=0-2i

とおいて以下を得る

a2=b2 ← a2-b2=0

a=-1/b ← 2ab=-2

a,bは実数なので

a=-b=±1

複素数の平方根は

偏角が1/2となるので

arg(√(0-2i))

=arg(0-2i)/2

=(-π/2)/2

=-π/4

より

z=1-i ← (a,b)=(1,-1)

a=-b=±1なので

zの候補は2つ。

それぞれを、

z1= 1-i

z2=-1+i

とすると偏角は、

arg(z1)=-π/2

arg(z2)=3π/2

である

平方根で1/2となった偏角が

-π/4なので、

zは偏角が-π/2の

1-i

となる

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

となる |

|

| |

|

|

|

|

ここで、Yの取りうる組合せは、8(=2*2*2)通りあるが、

正しい解はそのうち4通りのみで、

u*v*w = -q/8 より値の符号が決定されるので、

以下の2つの解の組合せのみ正しい解を得ることが出来る

|

|

| |

|

|

|

| |

|

-q/8 = +(u*v*w) のとき

Y1 = +√(u2)+√(v2)+√(w2)

Y2 = +√(u2)−√(v2)−√(w2)

Y3 = −√(u2)−√(v2)+√(w2)

Y4 = −√(u2)+√(v2)−√(w2)

-q/8 = -(u*v*w) のとき

Y1 = −√(u2)−√(v2)−√(w2)

Y2 = −√(u2)+√(v2)+√(w2)

Y3 = +√(u2)+√(v2)−√(w2)

Y4 = +√(u2)−√(v2)+√(w2)

|

|

| |

|

|

|

| |

よって、4次方程式の解は、X = Y-A/4 より以下となる |

|

| |

|

X1 = ±{+√(u2)+√(v2)+√(w2)}−(A/4)

X2 = ±{+√(u2)−√(v2)−√(w2)}−(A/4)

X3 = ±{−√(u2)−√(v2)+√(w2)}−(A/4)

X4 = ±{−√(u2)+√(v2)−√(w2)}−(A/4)

ただし復号(±)は、u*v*w の符号が、-q/8 と同じになる符号とする

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

組合せの解説

|

| |

解の組合せは、以下のように考えます.

まず、3つの復号の

±A、±B、±C

かあります.このうち、

±A、±B

の2つで考える.

この、2つの組合せを考えると

+A +B

+A −B

−A +B

−A −B

の4通りあります.

これに ±C を組合せると

+C と組合せて、

+A +B +C

+A −B +C

−A +B +C

−A −B +C

と、−C を組合せて、

+A +B −C

+A −B −C

−A +B −C

−A −B −C

の8通りになります.

よって、

A*B*C>=0 ならば、

+A +B +C [ A*B*C>=0 ]

−A −B +C [ (-A)*(-B)*C=(-1)*(-1)*A*B*C>=0 ]

+A −B −C [ A*(-B)*(-C)=(-1)*(-1)*A*B*C>=0 ]

−A +B −C [ (-A)*B*(-C)=(-1)*(-1)*A*B*C>=0 ]

A*B*C<0 [(-1)*A*B*C>0] ならば、

+A −B +C [ A*(-B)*C=(-1)*A*B*C>0 ]

−A +B +C [ (-A)*B*C=(-1)*A*B*C>0 ]

+A +B −C [ A*B*(-C)=(-1)*A*B*C>0 ]

−A −B −C [ (-A)*(-B)*(-C)=(-1)*(-1)*(-1)*A*B*C>0 ]

の2つの解の組合せとなります.

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

以下 参考事項 [2Y = u+v+w とおく場合]

|

| |

数学100の定理 [日本評論社 数学セミナー編集部 編 1983]の

根の公式(P63) [下記参照]では、

2Y1 = ・・・とYは2倍されていますが、間違いと思われます

3次の項を消去した4次方程式の解が 2Y1 = ・・・であるならば、

2Y = u+v+w と置いて、3次方程式(の係数)が、

t3 -2p*t2 +(p2-4r)t -q2 = 0

である必要があります

|

|

| |

|

|

|

| |

2Y = u+v+w とおくと、 |

|

| |

|

(u+v+w)4/16+p*(u+v+w)2/4+q*(u+v+w)/2+r = 0 |

|

| |

|

|

|

| |

|

(u+v+w)4+4*p*(u+v+w)2+8*q*(u+v+w)+16*r = 0 |

|

| |

|

|

|

| |

|

((u2

+v2

+w2)

+(2*v*w+2*w*u+2*u*v))2

+4*p*((u2

+v2

+w2)

+(2*v*w+2*w*u+2*u*v))

+8*q*(u+v+w)

+16*r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

{(u2

+v2

+w2)2

+2*(u2

+v2

+w2)(2*v*w+2*w*u+2*u*v)

+(2*v*w+2*w*u+2*u*v)2}

+4*p*((u2

+v2

+w2)

+(2*v*w+2*w*u+2*u*v))

+8*q*(u+v+w)

+16*r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

{(u2

+v2

+w2)2

+4*(u2

+v2

+w2)(u*v+v*w+w*u)

+(4*v2*w2

+4*w2*u2

+4*u2*v2)

+(2*2*w*u*2*u*v+2*2*u*v*2*v*w+2*2*v*w*2*w*u)}

+4*p*(u2

+v2

+w2)+4*2*p*(u*v+v*w+w*u)

+8*q*(u+v+w)

+16*r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

(u2

+v2

+w2)2

+4*(u2

+v2

+w2)(u*v+v*w+w*u)

+4*(u2*v2

+v2*w2

+w2*u2)+8*u*v*w*(u+v+w)

+4*p*(u2

+v2

+w2)+8*p*(u*v+v*w+w*u)

+8*q*(u+v+w)

+16*r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

(u2

+v2

+w2)2

+4*(u2

+v2

+w2)(u*v+v*w+w*u)+8*p*(u*v+v*w+w*u)

+4*(u2*v2

+v2*w2

+w2*u2)

+4*p*(u2+v2+w2)

+8*u*v*w*(u+v+w)+8*q*(u+v+w)

+16*r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

|

(u2

+v2

+w2)2

+4*{(u2

+v2

+w2)+2*p}*(u*v+v*w+w*u)

+4*(u2*v2

+v2*w2

+w2*u2)

+4*p*(u2

+v2

+w2)

+8*(u*v*w+q)*(u+v+w)

+16*r = 0

|

|

| |

|

|

|

| |

そこで、 |

|

| |

|

u2+v2+w2 = -2p

u2*v2

+v2*w2

+w2*u2 = p2-4r

u*v*w = -q

|

|

| |

とすれば、左辺が0となる (等号が成り立つ) |

|

| |

|

|

|

| |

|

左辺 = (-2p)2

+4*{(-2p)+2*p}*(u*v+v*w+w*u)

+4*(p2-4r)

+4*p*(-2p)

+8*((-q)+q)*(u+v+w)

+16*r

|

|

| |

|

|

|

| |

|

= +4*p2

+4*(-2p+2p)*(u*v+v*w+w*u)

+4*p2-16*r

-8*p2

+(-q+q)*(u+v+w)

+16*r

|

|

| |

|

|

|

| |

|

= +(4*p2+4*p2-8*p2)

+2*(-p+p)*(u*v+v*w+w*u)

+(-q+q)*(u+v+w)

+(16*r-16*r)

|

|

| |

|

|

|

| |

|

= +(0)

+2*(0)*(u*v+v*w+w*u)

+(0)*(u+v+w)

+(0)

|

|

| |

|

|

|

| |

|

∴左辺 = 0 |

|

| |

|

|

|

| |

ここで、3次方程式の根と係数の関係に注目すると |

|

| |

|

g(t) = (t-u2)(t-v2)(t-w2)

= t3

-(u2+v2+w2)t2

+(u2*v2+v2*w2+w2*u2)t

-(u2*v2*w2)

|

|

| |

|

|

|

| |

より、 |

|

| |

|

g(t) = t3 -(-2p)t2 +(p2-4r)t -((-q)2) |

|

| |

|

= t3 +2p*t2 +(p2-4r)t -q2 |

|

| |

|

|

|

| |

以下 Y = u+v+w と同様に求めて、

3次の項を消去した4次方程式の解は、 |

|

| |

|

|

|

| |

|

-q/8 = +(u*v*w)のとき

2Y1 = +√(u2)+√(v2)+√(w2)

2Y2 = +√(u2)−√(v2)−√(w2)

2Y3 = −√(u2)−√(v2)+√(w2)

2Y4 = −√(u2)+√(v2)−√(w2)

-q/8 = -(u*v*w)のとき

2Y1 = −√(u2)−√(v2)−√(w2)

2Y2 = −√(u2)+√(v2)+√(w2)

2Y3 = +√(u2)+√(v2)−√(w2)

2Y4 = +√(u2)−√(v2)+√(w2)

|

|

| |

|

|

|

| |

正規化した4次方程式の解は、X = Y-A/4 より以下となる |

|

| |

|

X1 = ±{+√(u2)+√(v2)+√(w2)}/2-(A/4)

X2 = ±{+√(u2)−√(v2)−√(w2)}/2-(A/4)

X3 = ±{−√(u2)−√(v2)+√(w2)}/2-(A/4)

X4 = ±{−√(u2)+√(v2)−√(w2)}/2-(A/4)

ただし復号(±)は、u*v*w の符号が、-q と同じになる符号とする

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

参考文献

|

| |

|

数学100の定理

出版社: 日本評論社 数学セミナー編集部 編

発売日: 1983/10/20

旧ISBNコード: 4-535-70404-X

|

|

| |

|

要項解説 数学公式辞典

著者: 笹部貞市郎

出版社: 聖文社

発売日: 昭和41年3月

|

|

| |

|

代数学講義 改訂新版 おすすめ!

著者:高木貞治 (1875-1960) 【著作権の保護期間が切れた年月日:2011年(H23)1月1日】

発行:1965(S40)/11/25

発出版社:共立出版(株)

※P180-184, § 35. 四次方程式(解法の一般論)

Info:http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320010000

URL:http://kamegai.on.coocan.jp/html/soft.htm#HTML_Book1

txt(html) データ公開中!(一部のみ) |

|

| |

|

|

|

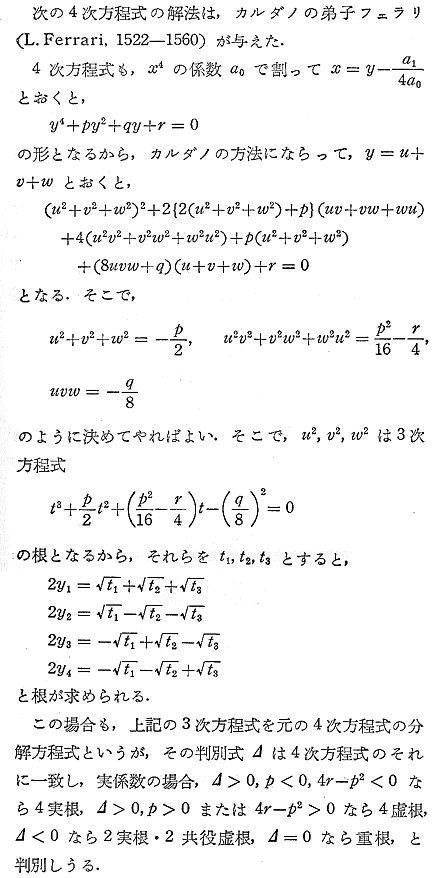

参考文献より引用(複写)

|

| |

|

数学100の定理 [日本評論社 数学セミナー編集部 編 1983]

根の公式 4次方程式 (P63) |

|

| |

|

|

(注意)最後の根の式は、以下の間違いと思われる

y1 = ±{√(t1) + √(t2) + √(t3)}

y2 = ±{√(t1) − √(t2) − √(t3)}

y3 = ±{−√(t1) + √(t2) − √(t3)}

y4 = ±{−√(t1) − √(t2) + √(t3)}

上記の解説および参考事項を参照してください

(注意2)文頭の説明は、以下の間違いと思われる

次の4次方程式の解法は、オイラー(Euler, 1707-1783)が考えた。

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

図書館

|

| |

|

全国の図書館は相互協力を行っています。利用者は近くの図書館に申込をすれば、

その図書館にない資料を他の図書館から送ってもらい利用することができます。

そのために、図書館は複数の図書館の所蔵資料を一元的に

調べることができる目録(総合目録)を作成してきました。

インターネット上でもさまざまな総合目録が検索できます。 |

|

| |

|

公共図書館Webサイトのサービス より |

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|